Le Palais Galliera à Paris présente jusqu’au 12 octobre 2025 la troisième et dernière partie de son exposition Collections La Mode en Mouvement. Ce volet met l’accent sur l’univers des sports d’hiver, avec une exploration des tenues adaptées aux activités montagnardes et leur évolution à travers les époques.

Photo à la Une : Rita Scherrer à St-Moritz, VdeV, 1970 © Peter Knapp

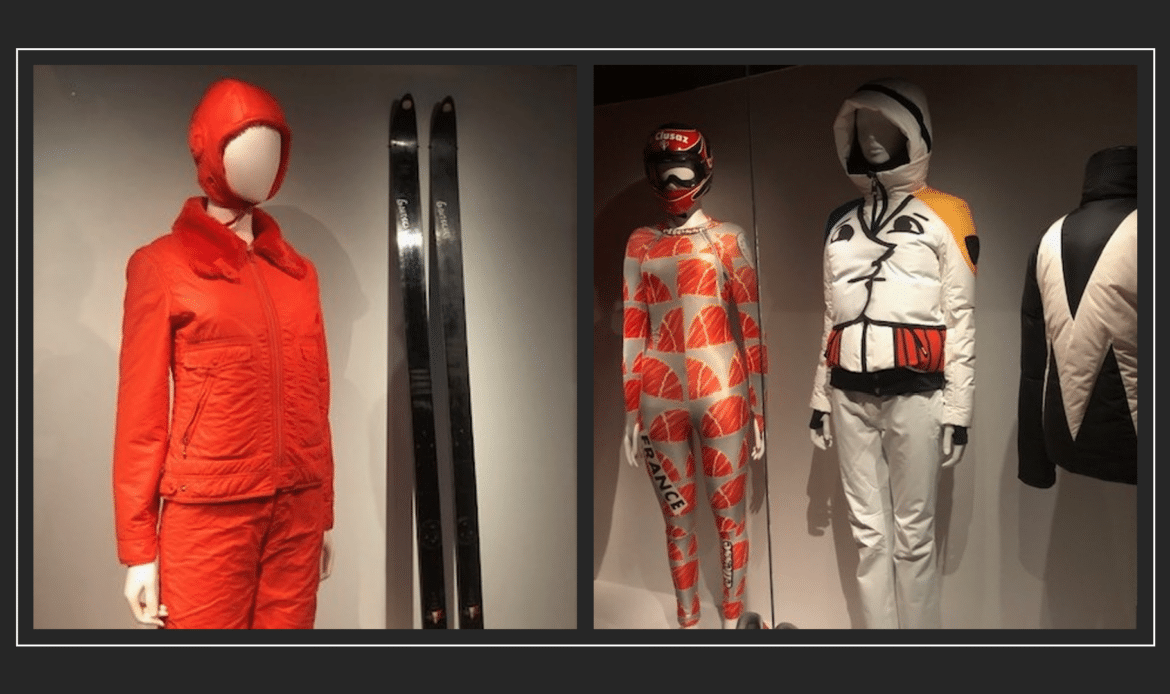

Ce troisième volet consacre une large section aux sports d’hiver et revient sur l’émergence des stations d’altitude avec le développement de nouvelles activités hivernales : ski, luge, hockey sur glace, patinage, traîneau… On assiste à l’apparition progressive de tenues et accessoires adaptés, proposés à la fois par des équipementiers spécialisés (Rossignol, Tunmer, Mavest), des maisons de couture (Hermès, Jean Patou, Madeline de Rauch), voire des collaborations entre les deux.

1900 : LES PREMICES D’UNE MODE D’ALTITUDE

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les vêtements spécifiques pour les activités hivernales rares. Les femmes portaient des robes et des manteaux en drap épais, souvent bordés de fourrure, pour se protéger du froid. À partir de 1900, les tenues commencent à s’adapter aux exigences des sports d’hiver. Des articles comme des jerseys épais, des manteaux boutonnés et des jupes courtes deviennent populaires, notamment à Saint-Moritz. Les hommes optent pour des costumes trois-pièces en laine, complétés de knickerbockers et de bandes de laine pour empêcher la neige de pénétrer dans les chaussures. Pour se détacher sur la blancheur du paysage, les couleurs contrastées apparaissent, rehaussées par des accessoires comme des cravates, des gants et des bonnets aux couleurs vives.

ENTRE-DEUX-GUERRES : MODE UNISEXE AUX SOMMETS

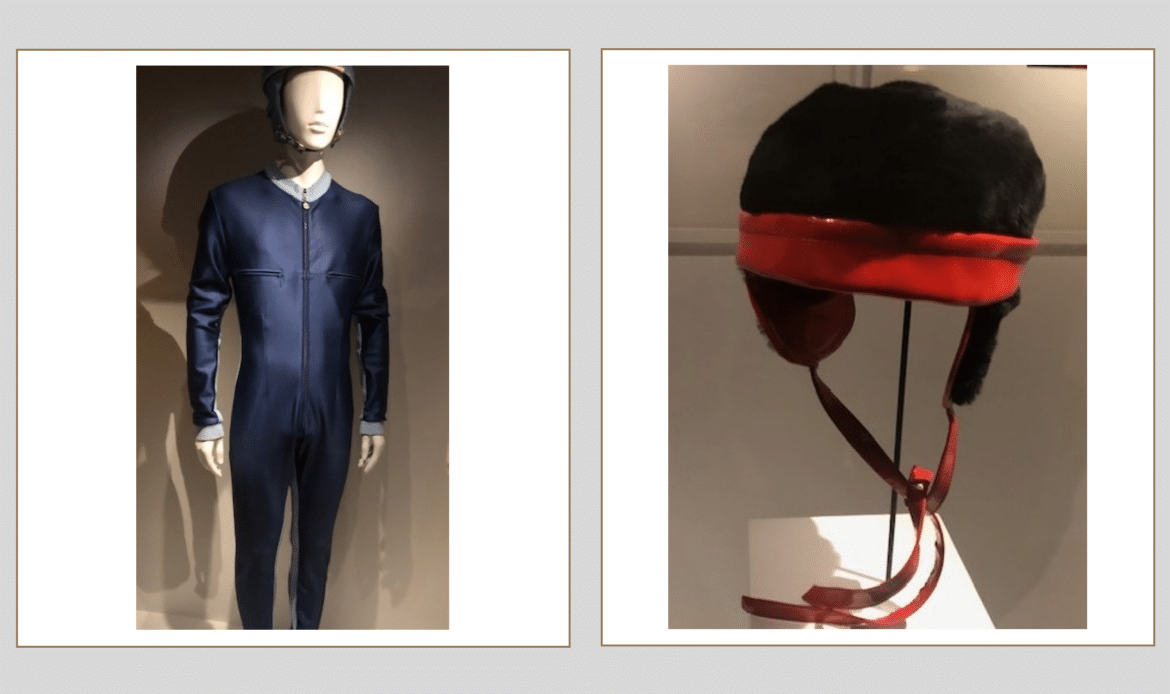

Les années 1920 voient l’essor de la pratique du ski, notamment pour la haute société, qui arbore vêtements de jour décontractés pour les activités en station et costumes aux lignes sportives pour glisser sur les pistes. Si pour le patinage la jupe raccourcie au mollet reste de mise, pour la pratique du ski femmes et hommes adoptent unanimement des ensembles sombres et unis en gabardine, drap ou sergé de laine. Ceux-ci sont composés d’une vareuse d’inspiration militaire ou d’une veste courte boutonnée, parfois ceinturée, ainsi que d’un pantalon dit « norvégien » large et resserré aux chevilles.

Les maisons de couture créent des lignes spécifiques aux sports de glisse, marquées dans les années 1930 par une tendance à l’uniformité et à la sophistication. C’est le triomphe de la silhouette androgyne caractérisée par l’emploi du pantalon fuseau. Celui-ci, plus souple et près du corps, est développé à Megève par Armand Allard, soucieux de favoriser la performance de champions tels qu’Émile Allais. Parallèlement, à Saint-Moritz, Maurice Och conçoit le premier prototype de combinaison de ski. Ces deux innovations vestimentaires deviennent dès lors des indispensables de la garde-robe des sports d’hiver.

ÉQUIPEMENTIERS ET TECHNICITÉ

Dès les années 1910, pour satisfaire une demande toujours plus grande en vêtements et matériels techniques pour la montagne, les équipementiers proposent chaque hiver de nouveaux modèles spécifiques aux activités d’altitude. Ainsi, Abel Rossignol, menuisier isérois, crée à partir de 1907 les premiers skis recourbés, que chaussent les champions puis les skieurs saisonniers. À Paris, avant de prendre la direction des sommets, les élégants citadins se fournissent chez des équipementiers spécialisés en sports d’hiver tels que Saint-Didier Sports, qui dispense même ses propres cours de ski. Ils peuvent également compter sur les costumes en drap ou les sweaters en jersey de laine conçus par Tunmer.

L’équipementier créé en 1895 par l’anglais Alfred Adrian Tunmer lance, dès 1911, le modèle « Davos », composé d’une culotte épaisse à double fond et d’une veste sans plis à l’allure sportive. Souhaitant se démarquer de la tendance alors unisexe des vêtements de ski, Tunmer s’adjoint, en 1933, le talent de Jacques Heim, qui propose à cette occasion des tenues pour femme parées d’ornements colorés. Cette association inédite apparaît comme la toute première collaboration entre un couturier de mode et un équipementier sportif.

LES MAISONS DE COUTURE ET L’ELEGANCE DES CIMES

L’engouement pour les sports d’hiver dans l’entre-deux-guerres pousse les maisons de couture à regarder vers les cimes et à faire preuve de créativité et de sophistication pour se démarquer des articles techniques proposés par les équipementiers spécialisés. Ainsi, dès la fin des années 1920, Hermès imagine des costumes de ski réversibles, en peau, doublés de tweed, qui peuvent se porter côté cuir ou côté lainage.

Dans le même temps, les créateurs et créatrices les plus en vue, tels que Patou et Lanvin, aménagent dans leurs boutiques parisiennes des espaces dédiés à leurs collections de sports d’hiver. De nombreuses couturières s’illustrent également tant par leur pratique confirmée du sport que par l’originalité et l’ingéniosité de leurs créations. Jane Regny, golfeuse accomplie, adapte les motifs graphiques des accessoires de golf sur des modèles pour le ski. Madeleine de Rauch propose quant à elle des ensembles en gabardine de laine, alliant le chic au confort, alors que Vera Borea, familière de la station de Saint Moritz, est l’une des premières à recourir à des bandes de latex pour resserrer les pantalons de ski sur les chevilles.

PRETS EXCEPTIONNELS POUR UNE PERSPECTIVE ENRICHISSANTE DES SPORTS D’HIVER

L’exposition a bénéficié de prêts exceptionnels du Patrimoine de Chanel, du Musée National du Sport (Nice), de la bibliothèque Forney, de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, du musée Carnavalet – Histoire de Paris, de la Fondation Azzedine Alaïa, de la collection Émile Hermès, du Patrimoine Hermès, des Archives Balenciaga, de Jean-Charles de Castelbajac, de Fusalp ou encore du Coq Sportif.

Ces œuvres offrent une perspective enrichissante sur l’histoire des sports d’hiver et leur impact sur la mode, au fil des époques.